――単なる“濁色”ではなく、画面に奥行きを生む知的な中間色とは

グレーは「影」や「空気感」、あるいは「静けさ」や「緊張感」を担う、極めて知的な色彩です。

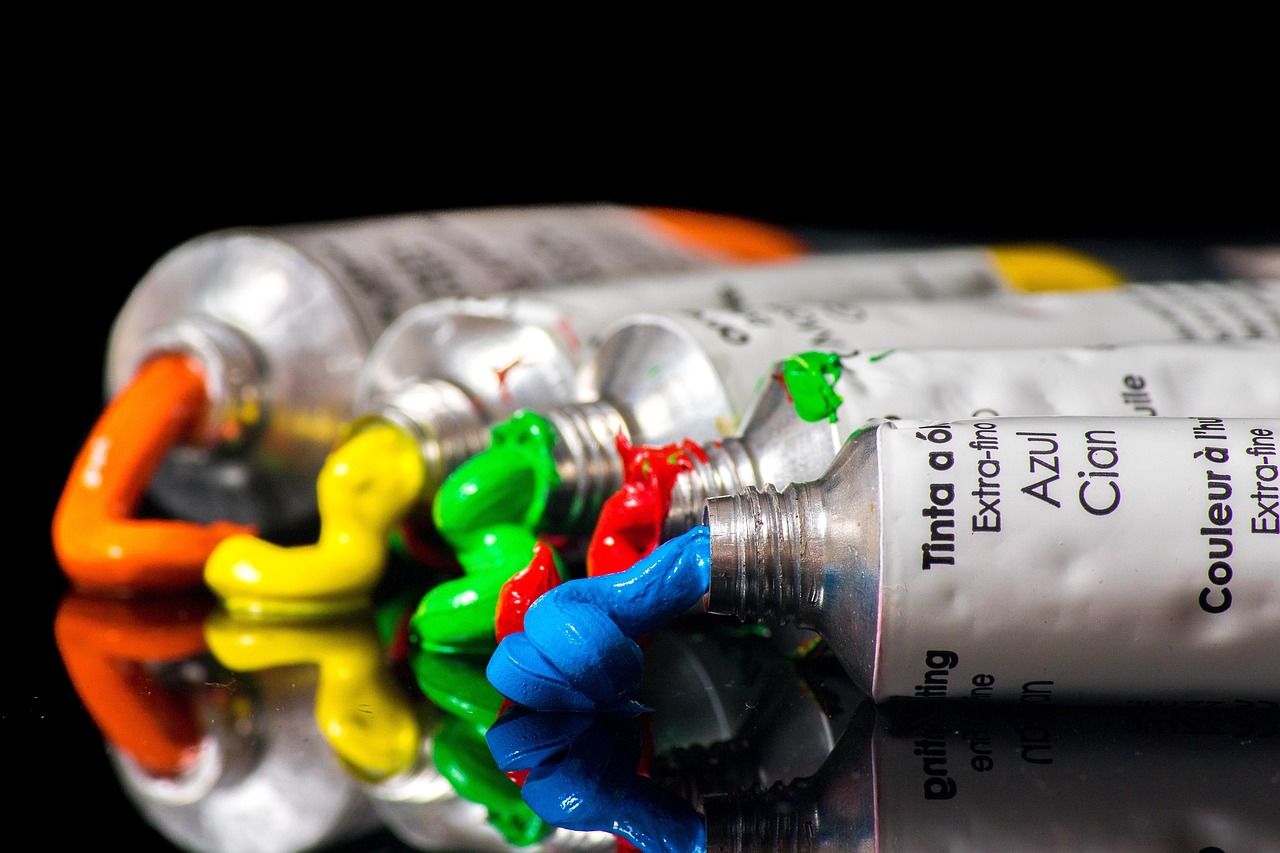

油彩において、“ただの黒+白”ではリアルな質感も空間の深みも表現できません。

本記事では、写実絵画や厚塗りリアリズムに欠かせない「綺麗なグレー」の作り方を、実際の混色レシピ、構造的な理論、色の役割とその文脈にまで踏み込んで解説します。

■ グレーは「色相を隠し、空間を活かす色」

まずは定義の明確化から。

- 多くの人が思い浮かべる「グレー」は、チタニウムホワイト+アイボリーブラックやランプブラックの直線的な無彩色。

- しかし写実的な画面構成で使われる“美しいグレー”は、色味をわずかに内包した低彩度色です。つまり、色を感じさせつつ、主張しない脇役。

このグレーを“意図して”作れるようになると、画面が急激に洗練されます。

■ 綺麗なグレーを生む混色の考え方

● 1. 補色同士の混色

赤×緑、青×橙、黄×紫などの組み合わせは彩度を中和しつつ、微妙な色味を残すグレーを作ります。

● 2. 三原色の調整混色

三原色(赤・青・黄)を微調整しながら混ぜ、どの色も優位でない状態に持っていくと、深みのあるグレーになります。

● 3. 透明度・不透明度の選択

不透明色同士だと重く沈んだグレーになりやすく、透明色を組み合わせると軽やかな層のあるグレーが得られます。

■ 実用的な混色レシピ(用途・光・質感別)

▶︎ レシピ①

ウルトラマリンブルー × バーントアンバー

- 特性:ニュートラル~クールグレー寄り。透明感あり。青が勝つと冷たく、茶が勝つと温かみに。

- 用途:肌の影、背景の空気感、白い布の影。

- 白の選択:ジンクホワイト推奨(透明度を保つため)。

▶︎ レシピ②

サップグリーン × アリザリンクリムソン

- 特性:オリーブグレー寄り。わずかに赤みと緑みを内包した“複雑な沈み”をもつ。

- 用途:森の空気、オールドマスター風の背景、布の中間色。

- 補足:彩度の高い両者なので、濁らせすぎず、彩度の“抑制”を狙うこと。

▶︎ レシピ③

イエローオーカー × バイオレット(ダイオキサジン紫など)

- 特性:グレーバイオレット~くすんだベージュ。明るくしても品を損なわない。

- 用途:中年〜老年の肌の影、白壁の中間トーン、くたびれた布。

- 混色比率:バイオレットをごく少量から加える。

▶︎ レシピ④

セルリアンブルー × レッドオキサイド

- 特性:セピア~鉛のようなグレー。重厚で男らしいトーン。

- 用途:建物の壁、石、金属、室内の暗部。

- 注意:両方とも不透明色のため、重たくなりすぎないよう明度コントロール必須。

▶︎ レシピ⑤

カドミウムレッド × サップグリーン × チタニウムホワイト

- 特性:黄み寄りで暖かいグレー。やや不透明。

- 用途:肌のくすみ、頬や鼻の影、夕暮れの空。

- コツ:赤が勝つとピンクグレー、緑が勝つと土っぽくなる。

■ 黒を使って“濁らせない”グレーを作るには

● 黒の選定は命取りになる

黒は混色を濁らせやすいため、以下のように使い分けます。

| 黒の種類 | 特徴 | 混色への影響 |

|---|---|---|

| アイボリーブラック | やや青み/滑らか/半透明 | グレーに青味と静けさを出す |

| ピーチブラック | 赤み~茶寄り/沈み色 | 柔らかい影、グレーブラウンになる |

| ランプブラック | 黒味最強/重く不透明 | 濁る・死ぬ(初心者は非推奨) |

➡基本はアイボリーブラック+白から始め、徐々に他の色を混ぜてグレイッシュな色味を帯びた中間色にするのが◎。

■ 白の種類で「光の質」が変わる

| 白の種類 | 特徴 | グレーへの影響 |

|---|---|---|

| チタニウムホワイト | 不透明・強い・明度UP | くっきりしたグレーに。形を決める箇所に◎ |

| ジンクホワイト | 透明・やや弱い | 繊細なトーン、肌や空気感に最適 |

| ミックスホワイト | 両者の中間 | 万能型、仕上げの微調整に便利 |

■ 実践例:グレーをどう使い分けるか?

- 背景の空気感:ウルトラマリン+アンバーグレーで冷たく

- 肌のくすみ:オーカー+紫/赤+緑グレーで暖かく

- 影のコア(中心部):アイボリーブラック+アリザリンクリムソン+白で深く

- 白布の影:ブルー系のニュートラルグレー(青系で微振動を出す)

■ 最後に:グレーは“見えない色”ではない

「グレー=目立たない色」ではありません。むしろ、全ての色を支える基調色です。

美しいグレーが描ける人は、他の全ての色をコントロールできます。これは、写実画家にとっての“試金石”とも言えます。

厚塗りや層構造のあるリアリズムを志すあなたへ。

ぜひ、ニュアンスを含んだ美しいグレーを画面に宿してみてください。

コメント